引言:以太坊的崛起

在以太坊的广阔天地中,去中心化应用的潮流风起云涌,它所蕴含的技术原理逐渐成为人们探讨的热点。从提供可编程的智能合约到支持多种去中心化金融(DeFi)应用,以太坊在区块链技术领域中的地位不可小觑。然而,在这无尽的区块链技术大海中,以太坊的技术原理究竟有什么独特之处呢?本文将一一剖析。

以太坊的基础:区块链与节点

首先,让我们聊聊区块链的基本概念。区块链就像是一个由多个区块组成的链条,每一个区块都记录着一段时间内的交易信息。以太坊的区块链包含数以万计的节点,这些节点各自记录着整条链的信息,并通过共识机制确保全网的交易数据一致性。

这里的关键在于“去中心化”,这意味着没有单一的控制者来操纵网络,所有参与者都能够平等地获取信息、参与验证,这为以太坊的安全性和可靠性奠定了基础。同时,以太坊的节点可以分为全节点和轻节点,全节点下载并维护整条区块链的完整副本,而轻节点则只保留必要的信息。

智能合约:以太坊的独特之处

接下来,不得不提的就是以太坊的核心功能之一——智能合约。这是一种基于区块链的自动执行合同,自发布之日起便具备了自主性。与比特币主要用于价值转移不同,以太坊不仅能够转移价值,还能在网络中执行复杂的应用逻辑。

智能合约的运行是基于以太坊虚拟机(EVM)的。EVM就像是以太坊的引擎,能够解析和执行智能合约的代码。这种机制的设计,使得开发者能够利用以太坊平台创造出各种各样的应用,比如去中心化交易所(DEX)、NFT市场等,这也让以太坊成为了一个高度灵活的平台。

共识机制:以太坊的安全保障

在以太坊网络中,交易的验证和确认是通过共识机制实现的。最初,以太坊采用的是工作量证明(PoW)机制,这种机制依赖于矿工通过计算能力来解决复杂的数学难题,从而为网络提供安全。但是,这种方式消耗了大量的计算资源和电力,环境影响显著。

为了解决这一问题,以太坊在2022年成功转向了权益证明(PoS)机制。这一新的机制通过让持有以太币(ETH)的用户“质押”他们的代币来确保网络的安全。质押者在验证交易时,能够获得一定的奖励,而不是通过耗费能量的算力来竞争。显然,这一转变使得以太坊的网络不仅更环保,也让普通用户有机会参与到网络的安全中来。

从以太坊1.0到以太坊2.0的演变

以太坊的发展历程分为两个阶段:以太坊1.0和以太坊2.0。以太坊1.0是基础平台,主要专注于智能合约和DApp的建立。不过,由于其原有架构的局限,用户在网络拥堵时面临高昂的交易费用和较慢的交易确认时间,这无疑是一个不利的局面。

为此,以太坊2.0应运而生。以太坊2.0不仅转变为PoS机制,计划通过分片技术(Shard Chains)来大幅提升网络的可扩展性。分片技术会将整个网络分为多个小块(即“分片”),每个分片都可以并行处理交易。这意味着即使在用户激增的情况下,网络仍能够保持高效运行。

去中心化应用(DApps):突破性的创新

以太坊的另一个重要特性是支持去中心化应用(DApps)的开发。这些应用运行在以太坊的区块链上,利用智能合约提供各种服务。DApps的去中心化特性使得用户不再依赖于单一的控制者,信息透明且可追溯,从而增强了信任。

想想看,传统的应用程序往往需通过中央服务器处理所有交易和数据,这就存在隐私泄露的风险。而DApps则通过智能合约和区块链技术,自然降低了这一风险。例如,去中心化金融(DeFi)应用通过智能合约实现无中介的金融服务,从借贷到交易,用户都可以在区块链上直接进行,而不必依赖于银行等传统金融机构。

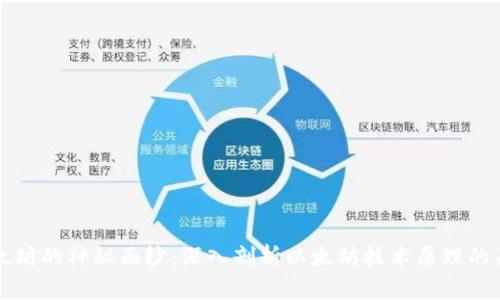

生态系统:以太坊的发展舞台

除了技术原理本身,以太坊的生态系统也是其成功的关键之一。以太坊的生态现在已经形成了一个庞大的网络,包括了开发者、用户、矿工、项目团队等。通过这些参与者的共同努力,以太坊成为了加密货币市场中最大的项目之一。

许多项目都选择在以太坊平台上构建,像Uniswap、Chainlink、Aave等知名DeFi项目,无一不彰显了以太坊巨大的市场吸引力。这使得以太坊不仅仅是一个技术平台,更是一个不断创新与发展的生态系统。

总结:未来的可能性与挑战

在深入探讨以太坊技术原理的过程中,我们可以看到,其核心包括去中心化、智能合约、共识机制等多个方面。以太坊的演变,从初始的1.0到现在的2.0,展现了其灵活应对技术与市场挑战的能力。

然而,未来的道路并不平坦。随着以太坊网络的逐渐壮大,其面临的挑战如交易费用、网络拥堵等问题仍然需要不断解决。与此同时,作为智能合约的先行者,以太坊也面临着竞争对手的威胁,如Solana、Cardano等新兴平台开始崭露头角。

总的来说,以太坊的技术原理让我们看到了区块链技术的巨大潜力,然而这仅仅是一个开始。随着技术的不断发展,谁能在这刀光剑影的舞台上站稳脚跟,谁又能面临新的挑战并不断创新,才是真正的赢家。